はじめに

日本人の成人では、スマホ利用が平日平均3.66時間、休日4.36時間に及ぶとの報告があります( PR TIMES, 2024)。 通勤電車でのスマホ、オフィスや在宅勤務での長時間PC作業、帰宅後の動画視聴やSNS…現代人は一日を通してスクリーンに向かう時間が非常に多くなっています。 その結果、「夕方になると目がしょぼしょぼする」「ピントが合いにくい」「頭や肩まで重い」といった症状を感じる人は増えています。 こうした「目の疲れ(眼精疲労)」は単なる不快感にとどまらず、頭痛や肩こり、集中力低下にもつながり、生活の質を下げる要因となります。

目の疲れの主な原因

- 長時間の近業作業:PCやスマホなどを長時間見続けると、毛様体筋が緊張し続け焦点調節が乱れます(Rosenfield, 2011)。

- 瞬きの減少:画面注視で瞬きが減り、涙の蒸発が増えてドライアイにつながります(Tsubota & Nakamori, 1993)。

- 不適切な作業環境:画面の高さ・距離・照明条件が不適切だと眼精疲労が悪化します(厚生労働省 e-ヘルスネット)。

- ドライアイや屈折異常:ドライアイ、矯正されていない近視・遠視・乱視、老視も原因になります(Sheppard & Wolffsohn, 2018)。

科学的根拠に基づく対策

★の意味:

・⭐⭐⭐:信頼度が高い(多くの研究やレビューで効果が確認されている)

・⭐⭐:中程度の信頼度(一定の効果が示されているが、さらなる検証が必要)

・⭐:現段階では十分な裏付けが得られていない

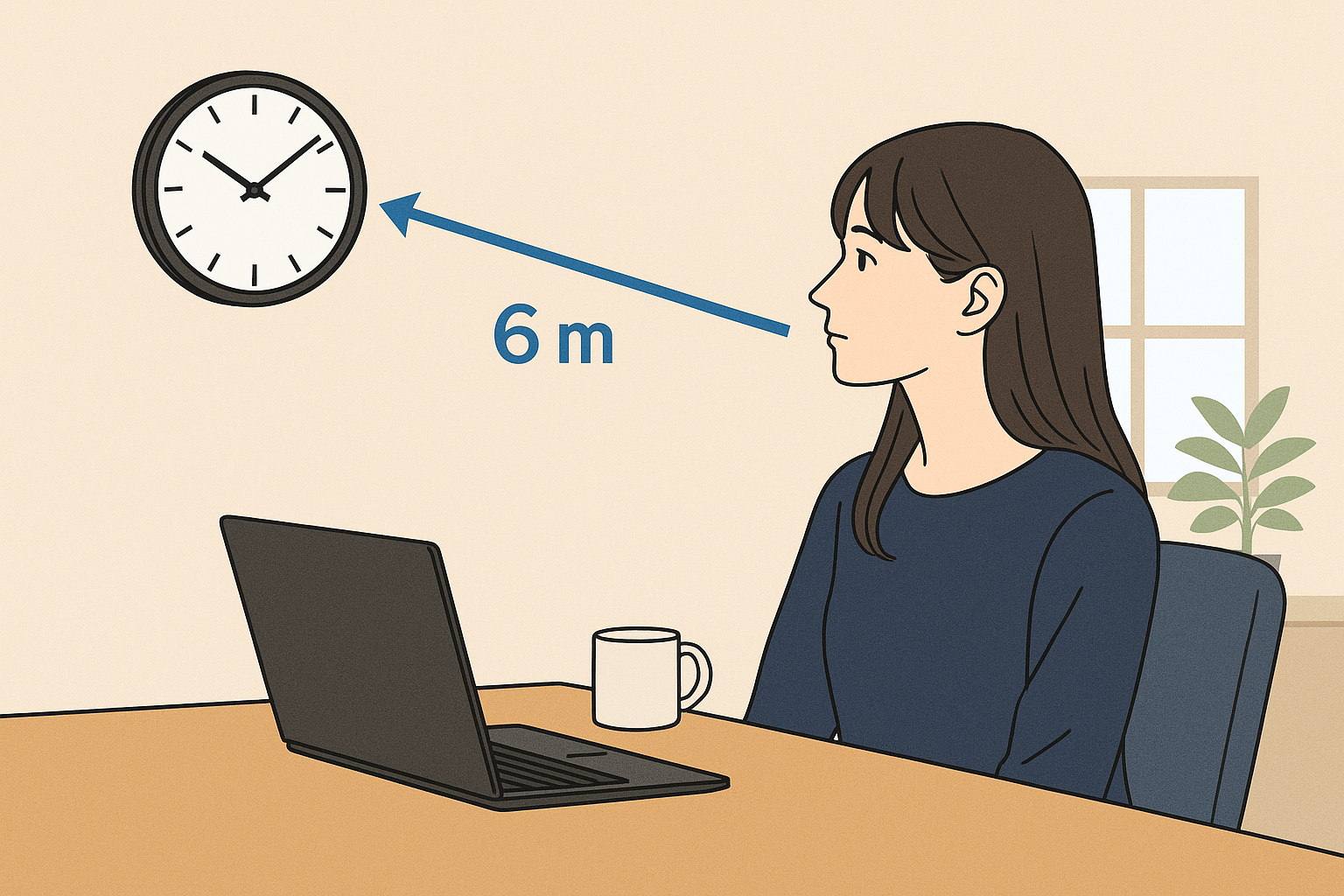

遠くを見て目を休ませる「20-20-20ルール」 ⭐⭐⭐

20分ごとに20秒間、約6メートル先を見ると毛様体筋の緊張が和らぎ、疲労軽減が期待できます( American Academy of Ophthalmology, 2020)。 実践例:窓の外の建物や、部屋の一番奥の時計・壁などを眺める。

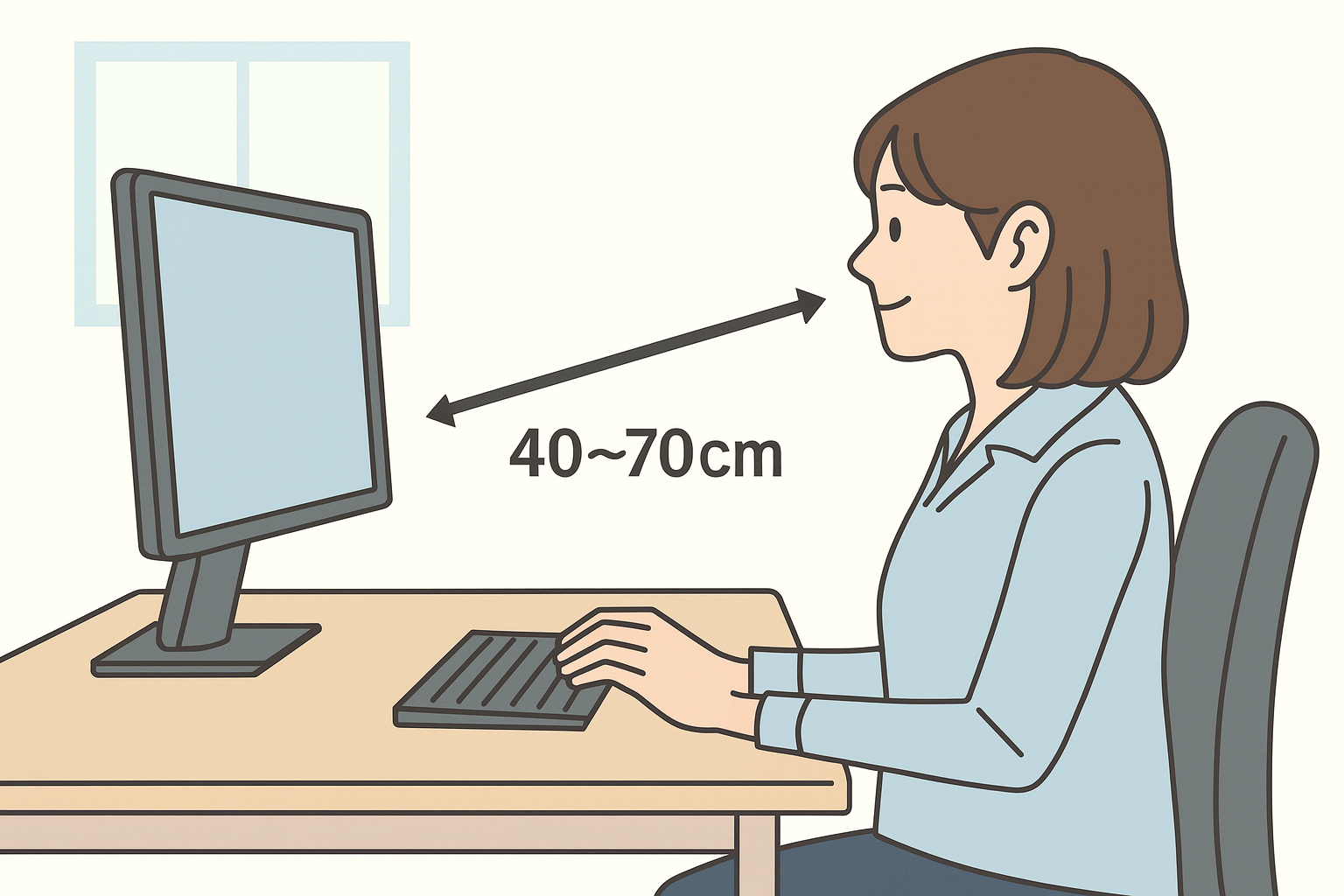

ディスプレイ環境の調整 ⭐⭐⭐

画面の位置

目の高さよりやや下、距離は40〜70cmを目安に(厚生労働省 e-ヘルスネット)、モニターの位置を調節するようにしましょう。

照明の工夫

周囲と画面の明るさ差を小さくし、反射(写り込み)を避ける配置に。夜は暖色系の間接照明が望ましいです(厚生労働省 e-ヘルスネット)。

人工涙液(点眼) ⭐⭐

ドライアイ症状を短期的に改善する可能性があります( Cochrane Review, 2017)。 保存料入り(例:ベンザルコニウム塩化物=BAK)は長期使用に不向き。ドラッグストアでは「防腐剤フリー」「ソフトコンタクト対応」表示の製品が無難です。

栄養と目の健康 ⭐⭐

ルテイン・ゼアキサンチンは加齢黄斑変性の進行抑制に有効と報告されています( AREDS2, 2013)。 効率的に摂るには、ほうれん草やケールを油と一緒に調理(炒め物・オイルドレッシング)すると吸収率が上がります。 併せて、ビタミンA(にんじん・卵黄)、オメガ3(鮭・いわし・亜麻仁油)も意識しましょう。

目を温める(温熱療法) ⭐⭐

40℃前後でまぶたを温めると、涙の質が整い乾燥感の改善が期待できます( Lee, 2024; Wang, 2024)。 市販の蒸気アイマスクは安全で手軽に使えます。

目の周囲のマッサージ ⭐

軽いマッサージは血流改善が報告されています( Hayashi, 2021)。 ただし圧をかけすぎると角膜や皮膚にストレスを与える可能性があるため( McMonnies, 2012)、短時間・やさしいタッチで行いましょう。

実践できるケア方法(まとめ)

- 20分ごとに約6メートル先を20秒見る(20-20-20)

- ディスプレイは目より下・40〜70cm/反射の少ない照明

- ドライアイが気になるときは「防腐剤フリー」の人工涙液

- 緑黄色野菜を油と調理してルテインを効率よく摂取

- 蒸気アイマスクで目を温める

- 眼周囲はやさしく短時間だけマッサージ

注意点

本記事は「一般的な健康情報」の提供を目的としています。診断や治療の代替ではありません。症状が続く、視力低下がある場合は必ず眼科を受診してください。

参考文献

- PR TIMES. スマホ利用時間に関する調査, 2024.

- American Academy of Ophthalmology. 20-20-20 rule for eye health, 2020.

- 厚生労働省 e-ヘルスネット. VDT作業と健康.

- Cochrane Review. Artificial tears for dry eye syndrome, 2017.

- Age-Related Eye Disease Study 2 (AREDS2). JAMA, 2013.

- Lee G. Warm compress therapy for meibomian gland dysfunction, 2024.

- Wang Y. Disposable eyelid-warming masks for dry eye, BMC Ophthalmology, 2024.

- Hayashi K. Eye massage and ocular blood flow, 2021.

- McMonnies CW. Eye rubbing and corneal deformation, 2012.

- Rosenfield M. Computer vision syndrome: ocular causes and potential treatments. Ophthalmic Physiol Opt. 2011.

- Tsubota K, Nakamori K. Dry eyes and video display terminals. N Engl J Med. 1993.

- Sheppard AL, Wolffsohn JS. Digital eye strain: prevalence, measurement and amelioration. BMJ Open Ophthalmology. 2018.

コメント